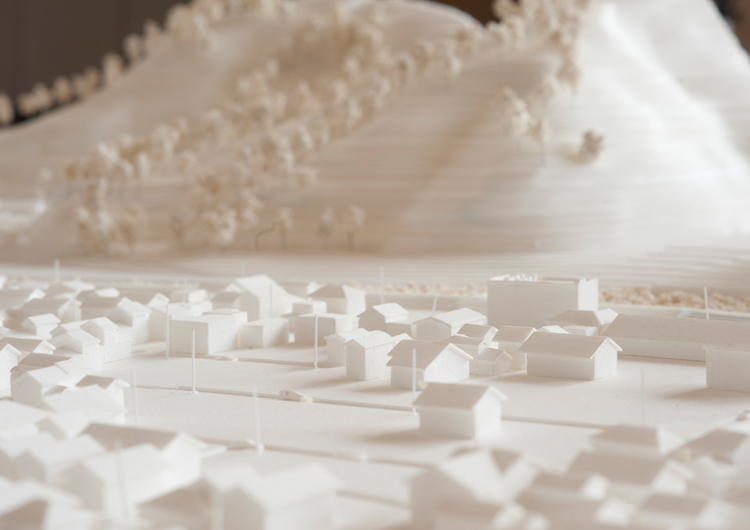

模型をつくる。記憶が復元されていく。

模型をつくる。記憶が復元されていく。

-

- 復興期

- 建築

- 槻橋 修

- 建築家、神戸大学准教授

- 失われた街 模型復元プロジェクト

模型なら、全国の学生が被災地を支援できる。

津波で被害を受けた地域の震災前の模型を学生たちが作る「失われた街」模型復元プロジェクト。この構想は、被災地以外の学生でも参加できる支援はないかと考えた槻橋修氏のアイデアだ。

阪神・淡路大震災当時、東京にいた槻橋氏は、学生時代を過ごした関西が被災し、建築を専攻する者として現地に行かなければならないという思いを持ちながらも、「行って何ができるのか」という葛藤があり、結局行けなかったという経験があった。

東日本大震災で同じような思いを持つ学生の気持ちを届けるためのツールとして注目したのが「模型」だった。

模型は被災地にいなくても、また経験の浅い学生でも作ることができ、制作過程で土地への理解も深め、そこから地域とのコミュニケーションを図ることができる。また住民にとっても、震災前の模型を囲んで何を失ったのかを再確認することは、新しい街づくりという次のステップに進む上で絶対に必要なプロセスだという確信を槻橋氏は持っていた。

しかし、「本当に模型を作っていいものか」と心配する学生もいたため、2011年5月に、宮城県気仙沼市役所に被害の状況をヒアリングに行った際、「震災前の町の模型を作ってみたいと思うが、どうだろうか」と切り出したところ、市職員の方は涙をぬぐいながら「ありがたい」と話したという。

このアイデアを一般社団法人アーキエイドを通じて呼びかけ、同プロジェクトは、2011年7月から始まり、全国31か所、23大学が参加して実施されている。

街の模型は被災者の記憶をよみがえらせていく

同プロジェクトでは模型を作るだけでなく、模型を色付けせずに現地に持って行き、住民の話を聞きながら、修正したり、一緒に模型に色を塗っていくワークショップも行っている。初めは自分の家がどこにあるかわからなくても、徐々に模型が記憶を呼び戻し、次々に思い出が出てくる。それらを学生たちは書きとめ、誰の家なのか、何が起こった場所なのかを簡単に記した旗を模型に一緒に立てていく。対話を通して記憶が鮮明になるにつれ、住民の顔が活き活きしてくるのが感じられるという。

「人に面と向かって話すのと違い、模型というモノが話の媒介となることで、話し手の緊張感を和らげ、様々なエピソードが出やすくなる。場所が記憶を呼び出す模型は、記憶を伝承してくメディアとしても最適だと思います」と槻橋氏は話す。模型は記憶を呼び戻すだけでなく、言葉を引き出す力もあることが、無数に立てられた旗が物語っている。

規格を統一すれば、記録資料としても活用できる。

同プロジェクトの模型は、住民の記憶を呼び戻し、失ったものを再確認することで、震災前の街を“追悼”し、復興へ踏み出す足がかりにするという目的だけでなく、同時に震災前の姿を後世に残す貴重な記録資料、また防災に強い街づくりとしての参考資料としての役割も持っている。

東日本大震災で浸水した東北の沿岸部すべての模型を作り、また、それは同じスケールで見えた方が資料としてふさわしいという槻橋氏の考えから、当初から、縮尺は500分の1、また大きさは1m角四方と規格を統一した。500分の1という縮尺は、一軒家であれば自分の家の屋根の形が見分けられるほどの大きさである。

最初は神戸大学の学生が作り、その後、多くの大学が同プロジェクトに参加したが、規格を統一したおかげで、どの大学がどこの地域を作っても、資料として同一の“価値”をもつようになっている。復興へのメモリアル的なシンボルであるのとともに、資料的価値もあわせもつという特徴をもっている。